帮助病人是医学本质

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

北京大学医学人文学院副院长、教授 王岳

曾有位知名专家在一次会议上说了几句“跑题”的话,我非常认同。这位专家说:“当下我们医生,对可查可不查的一定要查,可救可不救的一定别救!”台下居然是掌声一片。医生们为什么鼓掌?估计可能是觉得这样说很解气。现在医疗纠纷多,这样做也许对医生是一种“消极保护”。可问题是,如果真的放任医生滥开检查、见死不救,那我们还要医学和医生干什么?

现在医生被伤害并不是最可怕的,最可怕的是医生被伤害以后网上的那些点赞,所以我看伤医事件还不会结束。

如果你问一个台湾省学者,你们是怎么从医患关系的泥潭中走出来的?他一定会告诉你两项重要的方法:1.全民健保,这是从制度上的改变;2.树立以病人为中心的医疗服务理念,这是从思想上的改变。这两者必须都做。而我认为,我们今天急需做的,还是思想的改变。改变自我,这才是改善医患关系的唯一出路。

我们的医疗投入连年增加,各个医院也都在积极推动提高患者满意度的活动,可奇怪的是,伤医事件却没有减少。新农合报销了农民大部分的医疗费用,农民看病负担这几年明显改善,但农民和医护人员的关系有没有根本的改善?我看没有。

医务人员行医的目的是什么?绝大多数医生会说是治病救人、救死扶伤,这几个词被说的很久了,大概符合了上世纪六十年代甚至更早的要求。

那么,医生是能救活的病人多,还是救不活的多?我们在ICU(重症监护室)里常常看到,一个八九十岁的老人从头到脚全身被插满了管子。我们是在救死扶伤吗?不让他死,实际却让他“不得好死”。而最让ICU医生头疼的还不是医疗本身的问题,而是有时患者家属会提出让医生左右为难的要求,“大夫,拔了吧。”拔吗?拔不对,不拔也不对,因为你没问过躺在那里的老人是怎么想的。我们可以崇尚科学,但万万不能丢失了对生命与自然的敬畏之心。

西方最早的医生既不会用药,也不会用手术刀,他们是一群神秘之人,只是在即将死去的人身边码上一排蜡烛,陪伴他死去,让他觉得不担心、不恐慌。

帮助病人,这才是医学的本质。把“帮助病人”的本质找回来,我们会发现医学变得不仅有了温度,而且豁然开朗。哪怕遇到一个患有现代医学无法解决的绝症患者,我们都一定能去帮助他,可以减轻他的痛苦,提高他的生活质量,甚至能帮助他战胜对死亡的恐惧,或者满足他临终前最后一个小小的心愿。▲

关键词:

精心推荐

- 优化生育(三孩)板块12月20日跌1.94%,美吉姆领跌,主力资金净流出8.12亿元_环球动态

- 科达利: 关于董事、高级管理人员减持计划数量过半的进展公告-世界关注

- 广元剑阁县:全力以赴推进基础项目建设

- 天天新动态:侨银股份: 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告

- 外媒:印度10月工业产值同比收缩4%

- 【天天快播报】弥蒙高铁通车:“三线交汇”折射中国西南巨变

- Dance in the moment|环球快消息

- 乔治36+8+6快船擒奇才 小卡13+8+6库兹马35+12 世界热议

- 工人偷200双鞋能判多少年

- 全羊汤做法 全羊汤的制作方法_当前快看

- 粤电力A: 广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第五次通讯会议决议公告|每日速读

- 观天下!万润科技:我们认为,长江存储将在湖北存储之都打造、存储国产替代的过程中扮演非常重要的角色

- 世界快讯:中国冶金新材料(耐蚀钢)产业链对接会福州举行

- 国家统计局:投资有望保持持续增长 环球报道

-

12月15日盘中消息,9点36分ST升达(002259)触及涨停板。目前价格3 23,上涨4 87%。其所属行业燃气目前下跌。领涨股为ST升达。该股为天然气概念热股。

-

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2022-139 新疆中泰化学

-

1、有固定收入的,抚养费一般可按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付。负担两个以上子女抚养费的,比例可适当提高,但一般不得超过月总收

-

生命受到威胁要立刻报警,行为人依法受到治安处罚,如果情节恶劣的,构成刑事犯罪,依法判处刑事处罚。相关法律依据如下:一、有下列寻衅滋事

-

沪深交易所2022年12月13日公布的交易公开信息显示,佳沃食品(300268)因日涨幅达到15%的前5只证券登上龙虎榜。2、子公司从事冷冻海洋海产品进

X 关闭

X 关闭

产业

-

不用跑北京 在家门口也能挂上顶...

日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...

-

“十四五”期间 河北省将优化快...

从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...

-

张家口市宣化区:光伏发电站赋能...

3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...

-

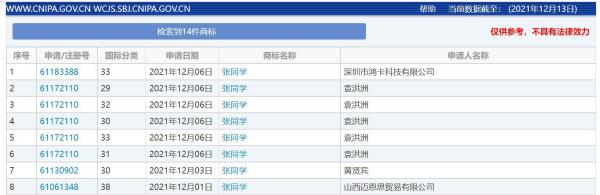

“张同学”商标被多方抢注 涉及...

“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...

-

山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...

中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...

-

广州新增1例境外输入关联无症状...

广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...

-

西安报告初筛阳性病例转为确诊病例

12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...

-

广东东莞新增本土确诊病例2例 ...

(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...

-

中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...

中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...

-

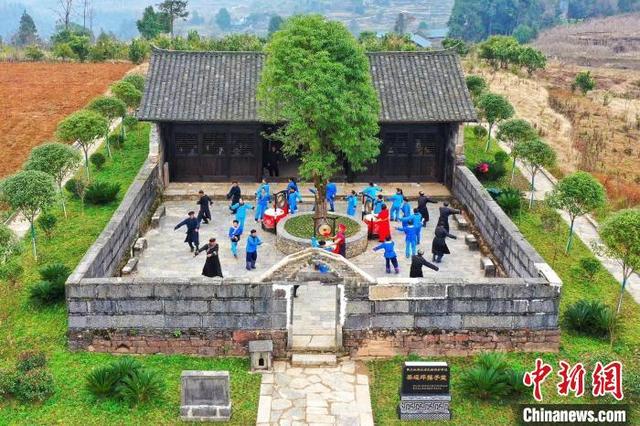

“土家鼓王”彭承金:致力传承土...

中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...